インターナルカーボンプライシング(ICP)とは、各企業が自分たちでCO2価格を決め、排出量を減らす取り組みのことです。深刻化する環境問題の改善には、CO2の削減に向けた企業の取り組みが欠かせません。ICPには、脱炭素経営の推進や将来リスクへの対応、投資家へのアピールなどさまざまなメリットがあります。

本記事では、ICPの概要や導入する手順、導入している企業事例について詳しく解説します。ICPについて知りたい方、導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

目次

インターナルカーボンプライシング(ICP)とは

インターナルカーボンプライシング(ICP)とは、各企業が自由にCO2価格を決め排出量の削減を促し、脱炭素経営を推進する施策のことです。脱炭素経営とは、気候変動対策の視点を織り込んだ経営手法のことです。温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させるカーボンニュートラルなど、気候変動に関連する目標の達成を目指す企業がICPを行っており、脱炭素化による収益チャンスとリスクの特定や設備投資に関する判断基準など、幅広く活用しています。

ここからは、ICPに関する以下について解説します。

- 仕組み

- 取り組みが始まった背景

- 導入状況

- カーボンプライシングとの違い

なお、脱炭素経営やカーボンニュートラルの詳細は以下をご覧ください。

ICPの仕組み

ICPは、各企業が独自にCO2価格を決められる仕組みが特徴の取り組みです。一度設定した価格の変更も可能で、社会の動向や経済的な変動、企業の目標・戦略などにより価格を上げ下げできます。例えば、脱炭素に対する注目度が社会全体で高い時期には価格を上げ、注目が落ち着いている時期には価格を下げるなど、柔軟な価格変更が可能です。自由度が高い取り組みとなっているため、導入企業が増加しています。

ICPが始まった背景

ICPが始まった背景には、深刻化する気候変動問題があります。

2015年の国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)で、気候変動問題への対応を目的とした国際的な協定である「パリ協定」が採択されました。パリ協定には、産業革命前と比べて世界の平均気温上昇を2℃以下、できる限り1.5℃に抑えるという目標が盛り込まれています。気温の上昇を1.5℃に抑えるには、2030年までに2010年比で約45%のCO2排出量を削減し、2050年までにCO2の排出量を正味ゼロにする必要があります。

求められるCO2排出量の削減には、どの程度CO2を排出できるかの上限(カーボンバジェット)を越えないための仕組みが不可欠です。特に、CO2の排出量が多い企業の積極的な取り組みが求められますが、現状では政府などからの排出量に対する価格付けが十分な水準で行われておらず、企業が独自に取り組む必要があります。

ICPの導入状況

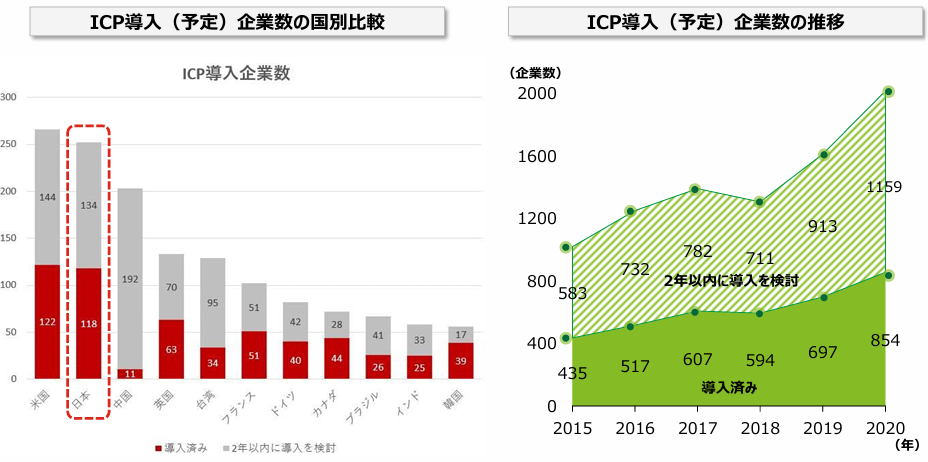

ICPを導入している企業はまだ多くはありませんが、増え始めています。実際に、以下は環境省が発表したICP導入と導入予定の企業数における推移データです。

上記によれば、2020年時点で世界の854社がすでにICPを導入しており、2年以内の導入検討企業を加えれば2,000社を超えます。日本だけでみれば、2020年時点の導入社数は118社で、導入予定を含めると252社です。

また、日興リサーチセンターが発表したデータによれば、調査した企業のうちICPを導入している企業数は2019年が78社、2020年は96社、2021年は126社と年々増加しています。今後もICPを導入する企業は、増加すると考えられるでしょう。

参照:日本企業のインターナルカーボンプライシングの動向について|日興リサーチセンター

カーボンプライシングとの違い

ICPと混合されがちな言葉として「カーボンプライシング」がありますが、言葉が示す範囲の広さが異なります。

カーボンプライシングとは、排出者の行動を変化させるために企業などの排出するCO2に価格付けを行う取り組みのことです。ICPもカーボンプライシングにおける取り組みの一つで、他にも以下の種類があります。

| 種類 | 概要 |

| 明示的カーボンプライシング | 炭素税や排出権取引制度など、直接的な値段を付ける取り組み |

| 暗示的カーボンプライシング | エネルギー課税や非化石証書など、間接的に排出削減を促す取り組み |

| インターナルカーボンプライシング | 企業が独自にCO2価格を決め、排出量の削減を促す取り組み |

| 民間セクターによるクレジット取引 | VCSやGold Standard、ACRなど、民間が運営するCO2削減の証明クレジット |

インターナルカーボンプライシング(ICP)を行うメリット

続いて、ICPを行うメリットを紹介します。

脱炭素投資・経営の推進

ICPの実施は脱炭素投資・経営の推進につながります。ICPを導入すれば、目に見えないCO2の価値や排出コストを明確化できます。金銭的な指標として基準を明確にすることで、短期的な利益ではなく各社の脱炭素方針に合わせた意思決定が可能になるでしょう。事業の推進や設備投資の意思決定をする際にも、CO2の排出量を考慮できます。

ガバナンスの構築

ICPの導入は、脱炭素に関する企業ガバナンスの構築にも役立ちます。グループ会社や子会社、部門間などをICPという共通した基準で評価すれば、公平性・透明性が高まります。報酬やペナルティの決定が容易になり、脱炭素目標の達成に対する当事者意識を醸成できるでしょう。

将来リスクへの対応

将来リスクへの対応もICPを行うメリットです。京都議定書やパリ協定が採択されて以降、世界各国では環境やCO2の排出量に関するさまざまな規制の導入が始まっています。

例えば、2018年にはエネルギー使用の合理化等に関する法律(通称省エネ法)が改正されました。また、各社のCO2排出枠を決め余剰・不足分を他社と取引できる排出量取引制度が、2026年度から本格的に始まります。

今後、新たな規制の制定や既存の法律における改正で、企業に求められることが増加すると予想されます。ICPを導入して早い段階から準備すれば、将来的な規制にも対応しやすくなるでしょう。

投資家など外部へのアピール

ICPは投資家など外部アピールにも有効です。近年は、単純な収益性や成長性だけでなく環境・社会・ガバナンスの要素を考慮した投資手法であるESG投資が注目されています。ICPは、ESG投資家に対して環境経営をアピールする効果的な手段となり、投資の獲得が期待できるでしょう。

なお、ESGに関する詳細は以下をご覧ください。

企業の環境に対する取り組みに注目しているのは、投資家だけではありません。消費者の中には、購入する商品・サービスを選択する際に、開発・販売元企業における環境や社会に対する取り組みに注目し、購入先を決める人もいます。ICPの導入は消費者に対するアピールとなり、新たな消費者の獲得も期待できます。

インターナルカーボンプライシング(ICP)を導入する手順

ICPの導入手順は以下の通りです。

- 目的を明確にする

- 価格を検討・決定する

- 活用方法を検討・決定する

- 運用体制や取り組みを検討・決定する

順に解説します。

1.目的を明確にする

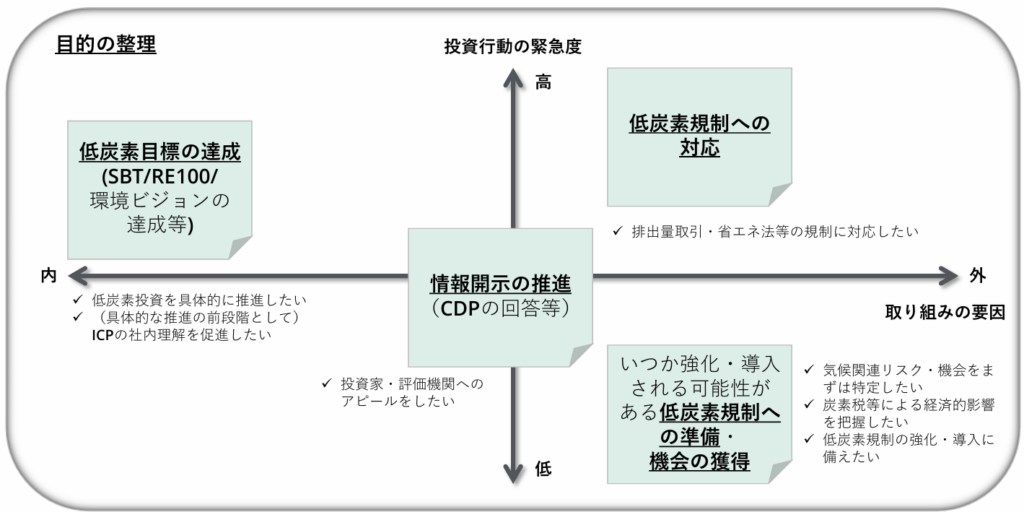

まずは、自社がなぜ脱炭素投資・経営を推進するのかを含め、ICPを導入する目的を明確にしましょう。目的により、CO2の価格や活用方法が異なります。環境省が発表した「インターナルカーボンプライシング活用ガイドライン~企業の低炭素投資の推進に向けて~」によれば、ICPの目的は内的・外的要因と投資行動の緊急度で整理されます。

出典:インターナルカーボンプライシング活用ガイドライン~企業の低炭素投資の推進に向けて~|環境省

2.価格を検討・決定する

目的が決まった後に、価格を検討・決定します。価格決定方法は、大きくShadow price(シャドープライス)とImplicit carbon price(インプリシットプライス)の2種類があります。Shadow priceとは排出権価格などすでに決まっている価格を使う方法のことで、Implicit carbon priceとは同業他社の価格などを参考に値付けする方法のことです。

具体的には以下の4種類があります。

| 方法 | 概要 |

| 外部価格の活用 | 炭素税や排出量取引価格の予測値を参考に値付けを行う |

| 同業他社価格のベンチマーク | CDPレポートなどを参考に、公表されている同業他社の価格を参考に値付けを行う |

| 社内討議 | 過去の投資案件や実績を基に、意思決定が変わった可能性がある価格を算出して値付けを行う |

| 目標達成に向けた項目の数理的な分析 | 脱炭素目標の達成に向け必要な項目を洗い出し、以下の計算式で対策の総コストと累積削減量から計算するICP=対策総コスト(円)÷累積削減量(t-CO2) |

ICPは価格変更もできるため、まずは自社が取り組みやすい方法を選択し、運用しながら調整すると良いでしょう。

ただ、同業他社の価格や社会の動向は常に変化するため、手動でのリサーチには多くの負担がかかります。サステナモニターを利用すれば、知りたい情報をクリックするだけで新着情報が通知されます。

3.活用方法を検討・決定する

価格決定後、活用方法を検討・決定します。活用方法は、大きく以下の4種類に分類されます。

- 経済的効果の見える化

- 投資基準として活用

- 投資基準の引き下げ

- 脱炭素投資ファンドの構築

多くの企業では、経済的効果の見える化と投資基準値として使っています。

4.運用体制や取り組みを検討・決定する

最後に、運用体制や取り組みを検討・決定します。具体的には、以下を検討します。

- 推進する主管部署や体制

- ICP導入後の推進計画(ロードマップ)

- 価格見直し方法

- 適用する事業や投資、企業の範囲

- 投資基準へ反映する場合は、予算の上限とその設定方法

- 推進するスケジュール

ICPの導入には、適用するグループ会社や子会社、部署の理解が必要不可欠です。詳細を決める過程で、密なコミュニケーションを取り、調整・連携して導入を進めましょう。

インターナルカーボンプライシング(ICP)を導入している企業事例

最後に、ICPを導入している企業の事例を紹介します。

Unilever

Unileverは、将来的に全ての国で炭素税が導入されると想定しており、ICPの導入がリスク回避だけでなく、チャンスになると考えています。排出権取引制度に対応するため、炭素税や排出取引制度を参考に価格を決め、ICPを導入しました。100万ユーロを超える設備投資を決める際のキャッシュフロー分析に、ICPを基に可視化した経済的影響を含め、各ユニットの予算から排出量に応じてR&Dファンド入金を行っています。

Microsoft

Microsoftは、CO2の排出量削減目標達成に向けた社内意識改革や省エネ、低炭素投資などを行うためにICPを導入しました。過去の環境投資コストと総排出量を基に計算した価格を採用しています。2030年までのカーボンネガティブ達成を社内で掲げており、ICPで回収した資金で推進しています。

Saint-Gobain

Saint-Gobainは、グループレベルでの低炭素テクノロジーへの移行やCO2コストへの認識向上などを目的にICPを導入しました。産業やエネルギー源変更に関する投資、技術革新・R&D投資を決める一要素として使っています。

アステラス製薬

アステラス製薬は、ICPを投資基準の一つとすることにより低炭素投資を推進する目的で、ICPを導入しました。専門部会を設置し、気候変動緩和に向けた措置を検討しています。また、専門チームが炭素市場の動向をリサーチして価格案を作成後、経営管理・コンプライアンス担当役員が見直し、決定する運用体制を築いています。

General Motors

General Motorsは、炭素削減への意識向上や炭素削減に役立つプロジェクトへの投資促進などを目的に、ICPを導入しました。炭素クレジットの価値を考慮することで投資回収年数を短縮させ、目標収益の範囲内における追加投資ができるようにしています。

TOTAL

TOTALは、 40地域20都市でICPを導入、もしくは導入検討中の企業です。もっとも早い場所では、2008年に投資判断への活用を目的にICPを導入しました。ICPに基づき低炭素投資プロジェクトの長期的なコストを評価しており、石炭からガスへ発電資源を切り替えたり、CO2排出削減テクノロジーへの投資促進をしたりしています。

Tetra Pak

Tetra Pakは環境目標の達成や再生可能エネルギー投資の促進を目的に、ICPを導入しました。EU-ETSの炭素価格を基にした全社統一の価格付けと、年2回の見直しを実施しています。基準を超える投資をする際には、炭素影響の推定値を計算して委員会で承諾を得る仕組みをとっています。

花王

花王は、2040年までにカーボンゼロ、2050年までにカーボンネガティブを目指して2006年からICPを導入しています。当初は、実際の設備投資やエネルギー調達判断を変えるほどの取り組みにはなっていませんでしたが、CO2価格を高く見積ることで投資判断への影響を大きくしました。

まとめ

インターナルカーボンプライシング(ICP)とは、各企業が自由にCO2価格を決め排出量の削減を促し、脱炭素経営を推進する取り組みのことで、近年導入する企業が増加しています。

導入すれば、将来のCO2排出量に関する規制への対応準備ができ、投資家や消費者に対するアピールになるなど、さまざまなメリットがあるでしょう。ただ、ICPで重要なCO2の価格設定には、情勢や法改正を知る必要があります。

人が定期的に情報収集する場合、多くの時間や手間がかかるため、環境に関わる情報を知るには、サステナモニターの利用がおすすめです。知りたい情報をクリックするだけで、新着情報が通知されます。効率的な情報収集でICPを推進しましょう。