ダイバーシティ経営とは、多様な人材や働き方を受け入れる経営戦略のことです。イノベーション・アイディアの創出や人材の獲得と離職防止などの効果があり、近年注目されています。推進する際には、目標を明確に定め従業員とコミュニケーションを取りつつ、制度を整備することが重要です。

本記事では、ダイバーシティ経営の概要や推進するメリット・デメリット、企業事例について詳しく解説します。ダイバーシティ経営について知りたい方、他社の事例を参考にしたい方は、ぜひ参考にしてください。

目次

ダイバーシティ経営とは

ダイバーシティ経営とは、以下の背景や特性が異なる個人が共存し、それぞれの能力が最大限に発揮できる機会を提供する経営戦略のことです。

- 性別

- 国籍

- 人種

- 年齢

- 障害の有無

- 宗教

- 文化

- 価値観

- キャリア

- 経験

- 働き方

そもそも、ダイバーシティ(diversity)は日本語で多様性や相違などと訳されます。ここからは以下について解説します。

- 経済産業省の定義

- 注目される背景

- インクルージョンとの違い

経済産業省の定義

経済産業省では、ダイバーシティ経営を以下の通り定義しています。

多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造につなげている経営

引用:ダイバーシティ経営の推進|経済産業省

経済産業省では、人手不足や多様化する市場ニーズ・リスクへ対応するためにダイバーシティ経営が不可欠と考えており、以下の選定で先進事例を発信しています。

- 新・ダイバーシティ経営企業100選

- なでしこ銘柄

注目される背景

ダイバーシティ経営が注目される背景には、以下の要因があります。

- グローバル化

- 顧客ニーズの変化と多様化

- 労働人口の減少と働き方の変化

順に解説します。

グローバル化

市場のグローバル化が急速に進んでおり、日本国内だけでなく世界中の企業との競争が行われています。企業の競争力を強化しなければ、淘汰されてしまう可能性があるでしょう。多様な人材のアイディアを取り入れ、イノベーションを推進することによる企業の競争力向上が必要です。

顧客ニーズの変化と多様化

近年は、顧客ニーズの変化が早く、価値観やライフスタイルなどが多様化しているため、ニーズ把握の難易度が高まっています。多数の人に支持される商品・サービスの開発には、さまざまな視点を取り入れる必要があるため、ダイバーシティ経営が注目されています。

労働人口の減少と働き方の変化

日本における労働人口の減少と働き方の変化も、ダイバーシティ経営が注目される理由です。日本では、総人口・労働人口が減少しており、働き手の確保が簡単ではありません。また、フリーランスやテレワークなど、多様な働き方が登場しました。さまざまな働き方の人たちも上手に活用して、企業の成長・発展を目指す必要があります。

ダイバーシティ経営とインクルージョンの違い

ダイバーシティ経営とインクルージョンは目的が異なります。ダイバーシティ経営は人材の多様性を受け入れることに対して、インクルージョンは受け入れた上で活用することです。インクルージョンの前段階が、ダイバーシティ経営に当たります。

ダイバーシティ経営の具体例

続いて、ダイバーシティ経営の具体例について解説します。

経営層への多様な人材の登用

経営層への多様な人材登用はダイバーシティ経営における取り組みの一つです。社外取締役も含め、取締役会に以下のさまざまな人材を積極的に登用しましょう。

- 女性

- 外国人

- シニア人材

また、ただ単に登用するだけでなく、活躍するための人材育成や体制整備も欠かせません。

キャリアにおける多様性の推進

キャリアにおける多様性の推進も重要です。例えば、自身のキャリアプランを検討する研修や復職者に対する支援の実施などが該当します。また、以下も効果的です。

- 出向制度

- 兼業・副業制度

- ボランティア制度

- リカレント教育の促進制度

リカレント教育とは、学校教育から離れた後も必要に応じて就労と学習を交互に繰り返すことです。また、さまざまなキャリアの人材を評価するために、人事評価制度の見直しも有効です。

働き方やマネジメント改革

労働者の働き方に関するニーズが多様化しているため、誰もが活躍できる環境整備もダイバーシティ経営において必要な取り組みの一つです。具体的には、リモートワークや多彩な休暇制度の導入が該当します。また、管理職への研修を実施してマネジメント改革を行うことも重要です。制度を整えたとしても、管理職が理解しなければ現場で制度が利用されません。

外国人やシニア人材の活躍

外国人やシニア人材の活用も重要です。最近は多くの外国人が日本で働いており、貴重な労働力となっています。役割の明確化や公正な評価制度の整備などを行い、外国人が働きやすい環境を整えましょう。

また、政府もシニア人材が活躍できる環境の整備を推進しており、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)の一部改正を行いました。2021年4月から70歳までの定年引き上げが努力義務になっています。

組織の垣根を超えた人材の活躍

組織の垣根を超えた人材の活躍も、ダイバーシティ経営における取り組みです。近年は、フリーランスやアウトソーシング企業など、社外パートナーとなりえる存在が複数あります。社内外の人材が協業する環境を、積極的に創出しましょう。

ダイバーシティ経営のメリットや効果

ダイバーシティ経営を行うメリットや効果は複数あります。ここからは、ダイバーシティ経営のメリットや効果について解説します。

人材の獲得と離職の防止

ダイバーシティ経営を推進すれば、人材獲得と離職の防止につながるでしょう。総人口・労働人口が減少し続けている日本において、労働力の確保は重要な企業課題の一つです。多様性を尊重できれば、外国人やシニア層なども対象となり、採用人材の母集団を拡大できます。また、誰もが働きやすい環境を整えることで、既存従業員の離職防止が可能です。

働き方改革の実現や生産性の向上

働き方改革の実現や生産性の向上も、ダイバーシティ経営のメリットです。さまざまなニーズに対応するために、テレワークなどの制度を導入すれば、通勤時間を別のことに利用可能です。制度を導入する過程で業務の見直しを行えば、業務の効率化が期待できます。また、働きやすく各個人の能力が十分に発揮できる環境は、従業員のモチベーションを高めます。高いモチベーションは、生産性を向上させるでしょう。

イノベーションやアイディアの創出

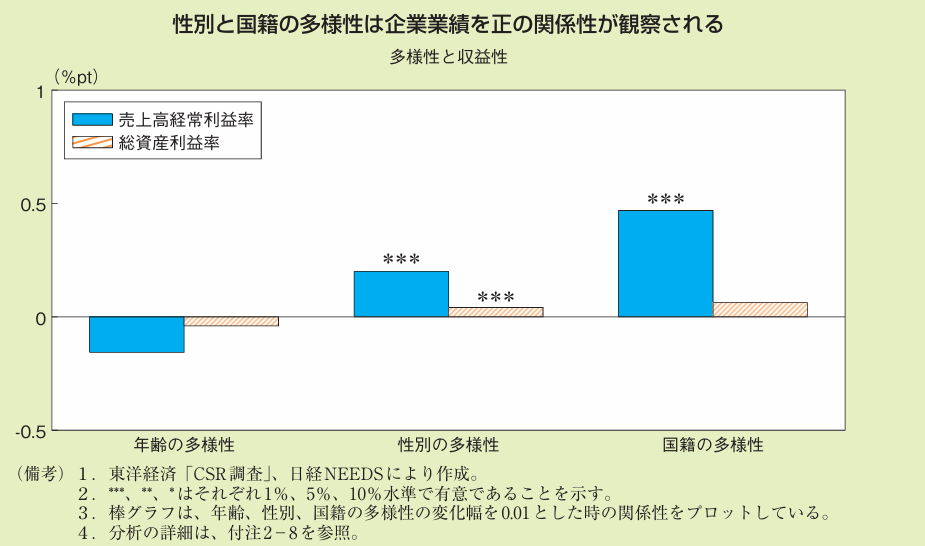

ダイバーシティ経営は、イノベーションやアイディアの創出につながります。多様な経験や知識、価値観を持つ人材が集まれば、新たなアイディアが生まれやすくなり企業の業績が高まるでしょう。以下は、内閣府が発表した多様な人材と収益率に関するデータです。

上記によれば、性別と国籍の多様性は企業業績と正の相関関係が示されています。

外部評価の向上

外部からの評価向上もダイバーシティ経営のメリットです。近年の投資家は、ダイバーシティ経営を推進する企業を評価する傾向があります。とくに、女性の経営層登用に対する要望が多数挙げられています。ダイバーシティ経営を推進して女性の役員登用などを行えば、投資を受けやすくなるでしょう。

リスク管理能力の向上

ダイバーシティ経営には、リスク管理能力を高める効果もあります。同じような人材が集まった組織の場合、グループシンキングが生まれやすいと言われています。グループシンキングとは、特定のテーマに対して組織内の合意形成を図る際に、批判的な意見やリスク評価が欠如した状態に陥り、誤った結論を導き出すことです。多様な考え方や価値観を持った人材が組織内にいれば、思考の柔軟性が高まり、さまざまな意見が出されるため、グループシンキングを防止できるでしょう。

近年は、コンプライアンスに対する注目度が高く、リスク管理能力は非常に重要です。認識していなくても反社会的勢力と関係のある企業と取引すれば、社会的信用力やブランドイメージが低下します。ダイバーシティ経営と併せて、ツールを活用したコンプライアンスチェックが欠かせません。

コンプライアンスチェックに関する詳細は、以下をご覧ください。

ダイバーシティ経営のデメリットや課題

メリットや効果があるダイバーシティ経営ですが、デメリットも存在します。ここからは、ダイバーシティ経営におけるデメリットや課題について解説します。

コミュニケーションに基づくトラブルの発生

言語や価値観、文化が違うさまざまな人材が集まれば、コミュニケーションのズレが生じやすくなります。情報共有に問題があれば、生産性の低下やトラブル、従業員のストレスが発生するリスクがあるでしょう。何気ない一言がハラスメントに該当する可能性もあります。

経営者や従業員の理解が必要

ダイバーシティ経営を推進するには、経営者や従業員の理解が必要不可欠ですが、得ることが難しいケースもあります。ダイバーシティ経営はメリットもある反面、失敗するリスクやコストもかかるため、全ての経営者が前向きに取り組むわけではありません。また、人間は基本的に変化を嫌う特性を持っており、働き方や制度の変更は少なからず従業員にストレスを与えます。

気疲れやストレス

異なる価値観や思考の人が集まれば、合う人・合わない人が存在し、人間関係における不満・悩みが生じるでしょう。周りに気を遣い、気疲れやストレスを感じる従業員もいます。

ダイバーシティ経営を推進するポイント

続いて、ダイバーシティ経営を推進するポイントについて解説します。

課題と取り組む目標を明確にする

ダイバーシティ経営を導入する際は、まず課題と取り組む目標を明確にしましょう。また、設定した目標は一部だけでなく全従業員に共有することが重要です。全員が同じ意識を持つことで、体制や制度、環境の変化に対して理解を得やすく施策が推進しやすいでしょう。

従業員とコミュニケーションを取り、意見を取り入れる

従業員とコミュニケーションを取り、意見を取り入れることも重要です。ダイバーシティ経営は、良い面もありますが少なからず既存の従業員に負担をかけます。理解を得ながら進めなければ、従業員のモチベーション低下につながるでしょう。また、従業員の意見を聞かなければ、現場の課題や要望を正しく把握できない可能性があります。

社内の制度を整備する

ダイバーシティ経営の推進には、社内制度の整備も欠かせません。多様な人材を集めても、制度が整っていなければ社内の反発を招いたり、離職リスクが高まったりする恐れがあります。ただ、評価制度などが急に変われば従業員の混乱を招きかねません。目的を従業員に伝え理解を得ながら、推進すると良いでしょう。

ダイバーシティ経営に取り組む企業事例

すでに多くの企業がダイバーシティ経営に取り組んでいます。最後に、ダイバーシティ経営に取り組む企業事例を解説します。

日本ユニシス株式会社

日本ユニシスでは、個人の多様性が活かされ、心理的安全性が保たれた組織風土の醸成で、社会的・経済的価値を提供するサステナブル企業の実現を目指しています。イノベーション創出・ワークライフバランスを実現する多様な働き方と、それを支える改革を実施しました。

具体的な例としては、以下が挙げられます。

- 法律で定められている以上の産休・育休の提供や、介護休職休暇や在宅勤務制度の整備

- キャリア相談窓口の設置や自律的なキャリア構築支援により、個の多様性を高め、チャレンジする組織風土の醸成に向けた仕組みの提供

大橋運輸株式会社

大橋運輸は、従業員一人ひとりの活躍を促すための制度整備・組織風土づくりで、プロ意識の向上と業績拡大を実現している企業です。独自のダイバーシティポリシーを設定し、多様な従業員の活躍が事業の根幹となっていることを組織に浸透させました。また、個別のキャリアプランを考慮した能力開発の機会を提供しています。

株式会社熊谷組

熊谷組は、多様な価値観を持つ人材が活躍できる組織風土に改革する目的で、経営トップがリーダーとなり変革に取り組んでいる企業です。具体的には、以下の取り組みを行っています。

- 経営トップをリーダーとしたダイバーシティ推進体制の構築

- 全社員を対象とした働き方改革の実施により、生産性向上と長時間労働の是正

- 女性などの活躍を推進するための管理職における意識改革や組織風土改革

スズキハイテック株式会社

スズキハイテックは、外国人従業員の積極的な採用・活躍サポートで、受託型のビジネスモデルから開発主導型の社風に変化させている企業です。経営トップが自ら、外国人従業員を組織に溶け込ませるためのコミットメントを行い、人材育成の方向性を明確化しました。また、外国人従業員の活躍を社内外に発信して、外国人従業員には自信を、日本人従業員には刺激を与えています。

横関油脂工業株式会社

横関油脂工業では、拡大均衡の経営を目指し、さまざまな人材が公正な機会を得て活躍可能な組織風土への改革を行いました。具体的には、人材育成における仕組みの再構築や努力が報われる評価・処遇での若手の積極登用、安心して働ける環境の整備を実施しました。その結果、10年間で生産量・売上の大幅な向上を実現しています。

まとめ

ダイバーシティ経営とは、さまざまな背景や特性が異なる個人が共存し、それぞれの能力が最大限に発揮できる機会を提供する経営戦略のことです。推進すれば、イノベーション・アイディアの創出や人材の獲得と離職防止などのメリットを得られます。一方で、ストレスやトラブルを誘発するリスクもあるため、従業員とコミュニケーションを取りながら、推進することが重要です。また、他社の事例を参考に取り組みを行うと成功確率が高まるでしょう。

弊社のサステナブル情報通知ツール「サステナモニター」では、知りたい情報をリストからチェックするだけで、情報に関連するWebサイトの更新内容を検知し、ダイバーシティ経営への取り組みを検討・実施する社内の関係者へ通知できます。リスト掲載のサイト以外に国内外のサイトも登録でき、幅広い情報収集に役立ちます。トレンドや競合他社の取り組みなどを監視し、自社の活動に反映させましょう。