日本政府はDXの推進を後押ししていて、いくつもの制度を導入しています。それらの中にDX認定制度と呼ばれるものがあり、年々申請・登録される企業が増えている状況です。DXを推進している企業であれば、申請しておきたい制度と表現しても過言ではありません。

ただ、具体的にどのような制度であるのかや申請方法などを理解できていない人が多いでしょう。今回はDX認定の基本的な部分から申請の流れや申請時のポイントについて解説します。

DX認定制度とは

DX認定制度とは、「情報処理の促進に関する法律」に基づき「デジタルガバナンス・コード」の基本事項に対応している企業を認定してもらう制度です。国の機関である独立行政法人情報処理推進機構が「DX認定制度事務局」として、相談や認定審査などの事務作業を担当しています。民間資格ではなく国が認定する制度であるため、DXを推進する企業にとって非常に魅力的なものです。DX認定を得られたら、名刺やWebサイトなどにDX認定ロゴマークの掲示が可能となり、対外的にDXを推進していることを証明できます。

なお、DX認定制度が創設された背景として、経済産業省からは「コロナ禍によってDXへの取り組みが遅延していること」などが挙げられています。また、日本でDXが進まなかった場合に莫大な経済損失が生じると予想されているため、この状況を回避するために、国として積極的にDXを推進するようにしたのです。

単純に認定するだけではなく、以下で述べるように、認定された事業者のみのメリットもあります。そのため、多くの企業がDX認定制度に向けて社内のDXを進めるようになっているのです。

DX認定取得のメリット

DX認定制度を取得することには、以下のメリットがあります。

DXへの取り組み度合いを客観的に示せる

DX認定を取得することによって、自社がどの程度DXへ取り組んでいるかを客観的に示せます。DX認定の取得には一定の基準があるため、認定されていることで「DXで求められる最低ラインの活動には取り組めている」と証明が可能なのです。それぞれの事業者が、自分たちの尺度でDXの取り組み度合いを示しても比較しづらいですが、DX認定ならば国が示した一定の基準を満たしていることを証明できます。民間機関の認定ではなくて国としての認定であることも信頼性の高さに繋がる部分であり、メリットと考えられます。

自社の課題を洗い出すキッカケにできる

認定を受けるためには、実際に社内でDXを推進しなければなりません。また、DXの推進に向けてDX戦略を立案することなども求められます。このような作業が「自社にどのような課題があるか」を洗い出しするきっかけになることがメリットです。

多くの企業では、何かしらの課題を感じていても日頃の業務が忙しく、洗い出しまで手が回らないことが多くあります。しかし、DX認定を取得しようと考えるならば、半ば強制的に洗い出し作業に着手しDXを推進しなければなりません。結果、今まで気づいていなかった部分が明らかになり、DXで改善すべき業務などが具体的に把握できるようになるでしょう。

DX投資促進税制の対象となる

DX認定を取得している事業者は、DX投資促進税制の対象となります。この制度を簡単に説明すると、DXの推進に伴って発生した費用の一部を法人税から控除する形で助成してもらうものです。厳密には適用のルールがいくつか存在しますが、まず対象となる前提としてDX認定を取得することが必須となっています。つまりDX認定を取得することで、税金対策が行えます。

人材育成の助成金を受けられる

事業者が雇用する労働者に対して専門的な知識などを習得するための助成金に「人材開発支援助成金」と呼ばれるものがあります。これにはいくつかの要件がありますが、DX認定を受けた事業者は「高度デジタル人材訓練の対象事業者」として認められることがメリットです。これにより、DX関連やITスキルの習得に向けた研修を受けさせるなどの訓練経費のうち、最大75%と訓練期間中の賃金の一部について助成を受けられます。DX人材や、高度なIT人材を育成するためのコストを削減できると理解すればよいでしょう。人材育成にはお金と時間がかかるため、この中でもお金の部分を軽減できる点は、DX認定の意外と知られていないメリットです。

DX認定制度の概要

DX認定制度についてまとめると、以下のとおりです。

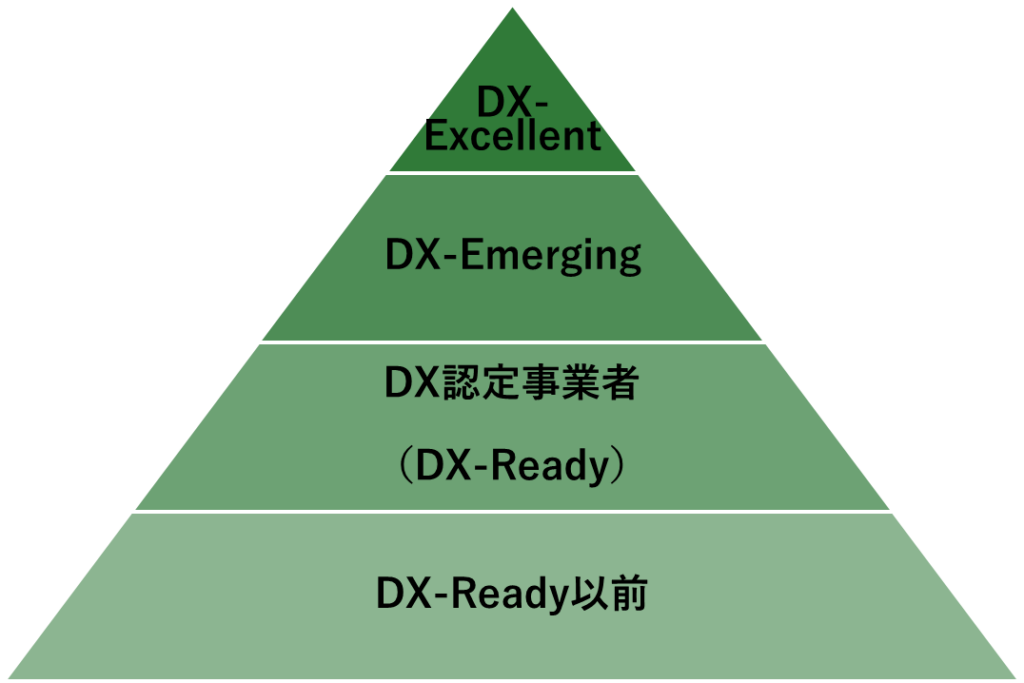

対象

DX認定は、国がDX推進の準備が整っていると判断する「DX-Ready」と呼ばれる状態の事業者を認定する制度です。DX-Readyとは「企業がデジタルによって自らのビジネスを変革する準備ができている状態」を指します。経済産業省の指標によると以下のようなレベルや認定の分類です。「DX-Emerging」「DX-Excellent」はDX認定事業者のうち、特にハイレベルな取り組みを実施、あるいは良好な結果を残している場合に改めて認定されます。

(参考:経済産業省「DX認定制度概要」)

そのため、この状態になっているかどうかが対象になるかどうかの基準であると考えればよいでしょう。なお、法人のみが取得できる制度ではなく、個人事業主や公益法人などを含めてすべての事業者が申請できる制度です。

申請方法

DX認定は特定の期間のみ申請できるものではなく、1年を通じていつでも申請が可能です。流れを把握して、計画的に進めていきましょう。

申請要件の確認

最初に、情報処理推進機構が公開している申請のガイダンスを参考に、自社の状況が申請要件を満たしているかどうか評価しなければなりません。条件を満たしていなければ申請しても認定されることはないのです。ガイダンスに申請要件の確認方法や評価基準などが示されているため、それを参考に判断するようにしましょう。判断にあたっては、自社の状況を客観的かつ正確に棚卸することも重要です。

申請書類の作成

申請要件を満たしているとなれば、同じく情報処理推進機構が提供している各種申請書類を作成しましょう。主に「DX認定制度 認定申請書(様式第16 第40条関係 認定申請書)」と「申請チェックシート(新規・更新共通)」を作成して、情報処理推進機構の窓口へ提出します。それぞれの作成方法や書き方については、ガイダンスや作成のポイントと呼ばれる資料が提供されているためそれらを参考に作成することが重要です。審査で評価される中心となる情報であるため、DX認定の取得に向けて内容を吟味しましょう。

事務局への申請

書類の準備ができたならば、DX推進ポータルと呼ばれるWeb申請システムで申請します。また、そのタイミングで申請書類やDXの取り組みを示す関連書類などを提出しなければなりません。紙媒体ではなくオンライン申請であるため、すべての資料はデジタルで準備することが求められます。

申請後は概ね60営業日程度で審査結果が出るため、その間は待機しておきましょう。もし、書類の不備などの連絡が入ったならば、速やかに対応することが求められます。

費用

DX認定の申請手続きや認定を受ける際に費用が発生することはありません。また、認定を更新する際の更新費用なども設定されていないため、安心して申請しましょう。

DX認定を取得するには

繰り返しになりますが、DX認定を取得するためにはDX-Readyの状態になることが求められます。簡単に表現すると「企業としてDXを推進できる状態が整っている」という意味合いですが、主に以下の観点を満たさなければなりません。

- DXによってどのように変革したいか明確になっている

- DX戦略を策定している

- 必要な技術や人材を明らかにしている

- ITツールの導入に向けて行動している

- 戦略の計画的な推進を管理する体制が整っている

これらの条件を満たすことでDX-Readyの状態と判断され、DX認定を申請できる状態となるのです。なお、上記で解説した申請チェックシートなどに判断基準が記載されているため、必ずこれらと照らし合わせて判断しなければなりません。

デジタルガバナンスコードとは

デジタルガバナンスコードとは、「Society5.0」に向けて企業がデジタル面で価値を向上するために実践すべきことをまとめたものです。2020年11月に経済産業省が策定し、現在は2022年9月に改訂された「デジタルガバナンス・コード2.0 」が利用されています。実践すべきことはジャンル分けされていて、具体的には以下の通りです。

- ビジョン・ビジネスモデル

- 戦略

- 成果と重要な成果指標

- ガバナンスシステム

それぞれについて、基本となる行動つまり最低限やるべきことが記載され、続いてDX認定の取得に向けた認定基準が示されています。また、具体的なイメージを描けない人に向けて「望ましい方向性」「事例」も含まれているため、これらを参考にDX化を議論できるようになっているのです。

DX認定の取得条件は、デジタルガバナンスコードに基づいているため、こちらを完璧に理解することが求められます。特に、中小企業と大企業で実現可能性が異なる事項について、どのような代替案があるかも示されているため、中小企業の担当者は熟読すべきです。

DX認定の取得のコツ

DX認定の取得に向けて経営者やDXの担当者がやるべきことは数多くあります。特に重要な内容を挙げると以下の5つです。

DX戦略や体制の整備に力を入れる

最初にDX戦略の立案や体制の整備に力を入れなければなりません。DX認定を取得するためには、全社的にDXに取り組んでいる状態であることが求められます。これを示すための手段として、DX戦略を立案したり体制を整備したりするのです。

例えば、中長期的なDX戦略を立てて、外部に公開することが考えられます。大手企業を中心に様々な戦略が立てられているため、同じ業界や業種の企業を参考にしながら、DX戦略を立てるとよいでしょう。また体制については、DX推進室などを設けることをおすすめします。他の業務と兼任するのではなく、専任の部署を設けることによって、DXへの取り組み度合いを示すことが可能です。

導入する技術や運用方法などを明確にする

DXの過程でどのような技術を導入するのか明確にしておくことが重要です。現在の業務が抱える問題点を明らかにし、それを具体的にどのようなテクノロジーで解決するか示すことが求められます。例えば、取引先から送付される請求書の手動処理が問題である場合、解決策の一例として「AI OCRの導入」などを示すのです。これは一例ですが、現在抱えている問題と解決策をDX戦略としてセットにすることが重要です。

加えて、導入する技術だけではなく運用方法も明確にしておきましょう。例えば、社内でDXの担当者に任せるのかベンダーと契約して支援を受けるかなどの選択肢が考えられます。DXはツールの導入がゴールではなく、業務の改善がゴールであるため、運用面も検討しておくことが重要です。

経営者が主体となってデータ活用に仕組みを準備する

DX認定を取得するためには、経営者を中心としてデータ活用する仕組みが必要です。一部の人材だけがデータを活用しているのではなく、経営者として活用しているということがポイントと考えましょう。

特に、DX認定の申請書には「戦略はデータ活用を組み込んだものとなっているか」という確認項目が設けられています。取り組み内容を具体的に記述する必要があるため、経営者が主体となり全社的に進めている方が「全社的な戦略」として示しやすいのです。

それぞれの取組にKPIを定める

ビジネスにおいては、KPIを定めることが重要であり、これはDX認定に向けて戦略を立てる際も同様です。DX認定の審査においては、KPIが定められているかどうか確認されるため、それぞれの取り組みについてKPIを定めましょう

KPIを簡単に述べると「企業活動において達成すべき数値目標」です。今回であればDXにおいてどのような効果を達成するつもりであるかを数値化したものと考えてください。例えば、残業時間の削減に関する取り組みであれば「平均残業時間を15時間から5時間へと圧縮する」というものがKPIです。DXの取り組み状況や結果は定量的に評価する必要があるため、数値を用いた目標を定めておくことが求められます。

積極的にDXの状況を発信する

DX認定を取得するためには、企業としてDXの状況を発信することが重要です。DX戦略など基本となる情報はもちろん、進捗状況や取り組み結果なども積極的に発信するようにしましょう。

情報を発信する方法に定めはなく、企業として使いやすく広く知ってもらえる方法を選択しましょう。一般的には、企業のWebサイトにDXに関するページを設け、そこに情報を掲載する方法が採用されます。専用ページを設けることもあれば、企業活動の一部として触れるだけのこともあるでしょう。大手企業は専用ページを設けていることが多くありますが、中小企業の場合は、必ずしもそのようなページを設ける必要はありません。

まとめ

DX認定を受けると企業にとって、いくつものメリットがあります。しかし、取得方法を解説したとおり、条件を満たすことは意外と大変です。DX戦略を立てて計画的に進めていくことが求められます。また、DX認定を取得するためには、全社的にデータ活用ができていることが必要条件であることもポイントです。

そのため、DX認定の取得に向けて、まずは社内データを使いやすい状態に整えることが重要です。また、外部データも取得して社外の状況も分析できるようにすると、より説得力のあるデータ活用を行うことができます。オープンデータやWebデータは誰でも取得可能な外部データであるため、これらを積極的に取得して活用していくことを意識すべきです。

Webデータを取得するには、スクレイピングと呼ばれる方法が有効的です。専用のツールを利用してWebサイトから機械的に情報を収集するものです。弊社はスクレイピング代行サービスを提供しているため、DX認定の取得に向けて、外部データを取得・活用したい場合はぜひともご相談ください。