目次

今回は、最近バズった曲の大半を生み出しているのではないかと思うほどの勢いを見せるソニーミュージックグループをPigUP!ソニーミュージックグループは、レコードレーベル事業、アーティストマネジメント事業、音楽出版事業、マーケティング事業など、音楽ビジネスにまつわる様々な事業を展開しています。

そんなソニーミュージックグループがバズヒットを次々と生み出した秘策について紐解いていきましょう。

CDが売れなくなり、ストリーミングビジネスが主流に

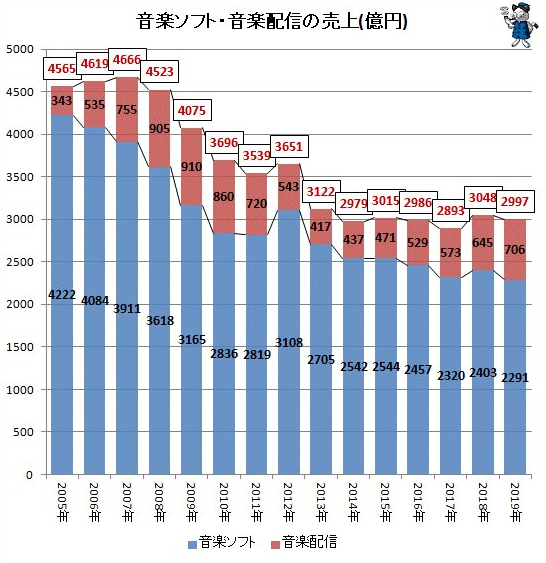

「CD不況」という言葉をご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、1998年以降音楽ソフトの売上は減少の一途をたどってきました。

現在になってもCDが売れない時代は変わらず、CD不況を救ったのがインターネット上でいつでも音楽が聴ける「ストリーミング」ビジネスです。

(出展:音楽配信は成長続くが音楽ソフトは縮小…音楽CD・音楽配信の売上動向をさぐる(2020年公開版))

ソニーミュージックグループの北山氏は、ストリーミングビジネスの勝敗を分ける中心テーマがデータ活用だと述べています。

これは音楽業界でストリーミングビジネスが主流になったことにより、ユーザー一人ひとりにパーソナライズ化した音楽を的確に届けるマーケティング活動が重要視されるようになったためです。

パーソナライズ化するには、どのような属性の人がどんな音楽を好むのか、どんなシチュエーションでどんな音楽を聴くのかなど、データをもとに可視化する必要があります。

しかし、音楽業界におけるマーケティング活動は、データの蓄積を部門内どころか個人で完結することも少なくない状況でした。それにより、個人の勘と経験による意思決定が行われ、成果が出てもセンスがある社員に依存するという事態になっていたのです。

社員全員でデータを共有できる仕組みづくり

ソニーミュージックグループは、まずデータを全社的に共有する仕組みづくりに注力し、あらゆる場面でデータが活用できる様々なツールを独自開発しました。

具体的には、グループ会社の経営層が売り上げなどを把握する「GROOVEFORCE 360」、CDやストリーミングの売り上げなど現場の担当者が分析できる「GROOVEFORCE ANALYTICS」、アーティストのオフィシャルサイトに訪問した人の属性や興味関心などを可視化できる「GROOVEFORCE ENGAGEMENT」、AIを使って販売売り上げなどを予測できる「GROOVEFORCE FORECAST」といった部門ごとに応じたデータ基盤を構築。

これらを活用して機動的なマーケティング活動をする狙いです。

この取り組みで我々PigUPが注目するポイントは、自社内に分析チームがいるという点です。ソニーミュージックグループにはアナリティクス本部マーケティングという部隊があります。専任でデータ活用のための環境づくりに取り組むことは、なかなか真似できることではありません。

データ活用に対する重要性をいち早く認識し、高い意識を持っていたことが伺えます。

ユーザーに刺さる音楽を届ける分析力

CDが売れていた時代は店頭のポップや販売面積を大きくする等の施策で売り上げ向上に繋げていましたが、今はストリーミングで音楽を聴く時代。

趣味嗜好の違う個人に対して、欲しい音楽を届けられるかどうかで売上が左右されるようになりました。

そこでソニーミュージックグループは自社で保有するデータと、サードパーティーから入手したメディア接触データやデモグラデータ、購買行動データ、位置情報データ、興味関心データ、ライブイベント購買データなどを組み合わせて可視化・分析し、アーティストのファン層を把握する取り組みを実施。データ分析で割り出したファン層に対して適切な音楽を届けていきました。

この取り組みを通して、ファン層だけにとどまらず、そこから想定されるペルソナに一致するユーザーが普段聴く音楽や好みのアーティスト、好きな音楽以外のコンテンツなど、様々な傾向を可視化しターゲットにアプローチしていきました。週間音楽ランキングでは長期間連続首位で同じアーティストが並んでいた時代から、ユーザーの趣味嗜好の多様化により毎週のようにラインナップが変わる現代。

常に最新のデータを可視化・分析をすることにより、ユーザーのインサイトに届く音楽を発信するソニーミュージックグループの活動は、音楽業界の大きな支えとなっているでしょう。

ソニーミュージックがバズヒットを生み出す仕掛けとは

YOASOBI、King Gnu、米津玄師など、バズヒットを連続して創出しているソニーミュージックグループ。

その裏側にはバズらせるための仕掛けがありました。

例えばヒップホップグループnobodyknows+の『ココロオドル』がYoutubeのFirst TAKEでバズった事例をみてみましょう。

(出展:nobodyknows+の「ココロオドル」が1000万回再生! リリース18年から“再バズリ”で「これは視聴者の心が踊る!!」)

ある日、データ分析チームはnobodyknows+の『ココロオドル』再生回数が、夏になると急に伸びてくる、ということを発見。詳しく調べてみると、音楽ストリーミングサービス内で提供されている特定のプレイリストで20年、21年も同じようにバズったことが分かりました。世間の動きとして夏の曲が自然に伸びることはよくありますが、ソニーミュージックグループはこのデータをもとにマーケティングを仕掛けることに。最近では「バズる」ために重要なのがSNSでの拡散です。

実際に2022年の6月10日、YoutubeでFirst TAKEを公開。だんだん暖かくなって夏の曲を聴きたくなる時期を狙った結果、見事にバズり、2週間あまりで1000万回再生という成果を出しました。

ソニーミュージックグループから学ぶデータ活用術

CDが売れない時代にストリーミングビジネスで脅威の成長を遂げているソニーミュージックグループ。データ分析チームがつくられたことや、社内のデータを共有する仕組みをつくることなど、彼らから学べるデータ活用のポイントが山ほどありました。

データから最新の傾向を読み取り、市場に仕掛けるマーケティングを実施することはどの業界においても重要な施策と言えます。

ソニーミュージックグループのように社内外問わずあらゆるデータを複合的に活用することで、新しい発見が見えてくるのかもしれませんね。